GENERAL TREATMENT根管治療

歯の神経や血管にまでむし歯が進んだときに行う処置です。

必要に応じてマイクロスコープを用い、オゾン水やEr-YAGレーザーなどを使って根管内を洗浄し、細菌の再繁殖を抑えるよう努めています。

なるべく歯を抜かずに救い、治療後も再発予防のための検診をおすすめしています。

歯の神経までむし歯が達してしまうと、「もう抜くしかないのか」と諦めてしまう方が少なくありません。

しかし、根管治療を適切に行えば、抜歯寸前の歯でも機能を取り戻せる可能性があります。

当院では、日本歯内療法学会認定の専門医が中心となって診療を行い、大切な歯をできるだけ残せるよう、日々尽力しています。

根管治療とは

歯の内部から感染を取り除く治療

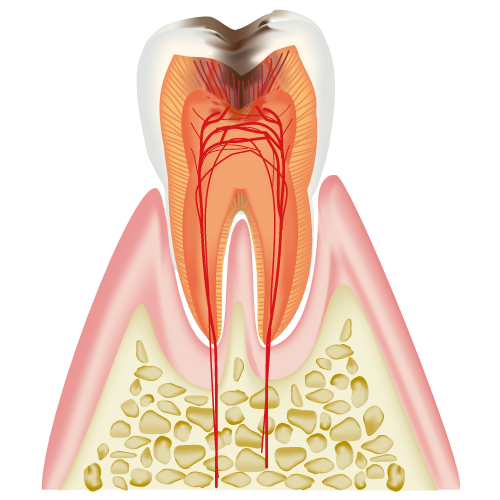

歯の内側には、神経や血管が通る「歯髄(しずい)」という組織があり、これが外部からの細菌に感染すると、強い痛みや腫れを引き起こすことがあります。

根管治療では、細菌に侵された歯髄を取り除き、歯の内部(根管)を洗浄・消毒してから隙間なく封鎖し、再感染を防ぐことを目指します。

抜歯を回避する最後の砦

むし歯が歯髄まで進行すると、自然治癒が期待できる段階ではなくなる場合がほとんどです。

放っておいても改善は見込めず、やがて痛みが増し、歯ぐきの腫れや顔の腫れにまで発展することもあります。

根管治療は、そのような「抜かなければならないかもしれない」とされる崖っぷちの歯を救うための大切な治療法です。

どんなときに根管治療が必要か

ズキズキ痛む、しみる症状

むし歯が深く進行し、神経にまで届くと、温かい飲み物がしみたり、ズキズキと脈打つような痛みを感じる場合があります。

これは、歯髄が細菌に侵されて炎症を起こしているサインです。

放置すれば痛みは増していき、抜歯に至るリスクが高まるため、早めの受診が必要です。

すでに治療した歯の再感染

一度根管治療が終わった歯でも、何らかの理由で再び根の中に細菌が入り込み、痛みや腫れを引き起こすことがあります。

被せ物の隙間から細菌が侵入したり、根っこの形態が複雑で治療が不十分だったりする場合です。

このようなケースでは、再治療によって再感染を抑えることを目指しますが、難度が高まるため専門的な技術と設備が求められます。

当院が力を入れる理由

専門医の視点で歯を守りたい

当院の院長は、日本歯内療法学会の専門医として長年、抜歯寸前の歯を救う治療に力を注いできました。

神経まで進んだむし歯は、患者さんの自己ケアだけではどうにもできないケースが多いため、歯科医師の知識と経験にかかる責任が大きいと考えています。

それだけに、丁寧な検査と治療手順を守りながら、一つでも多くの歯を残す努力を続けています。

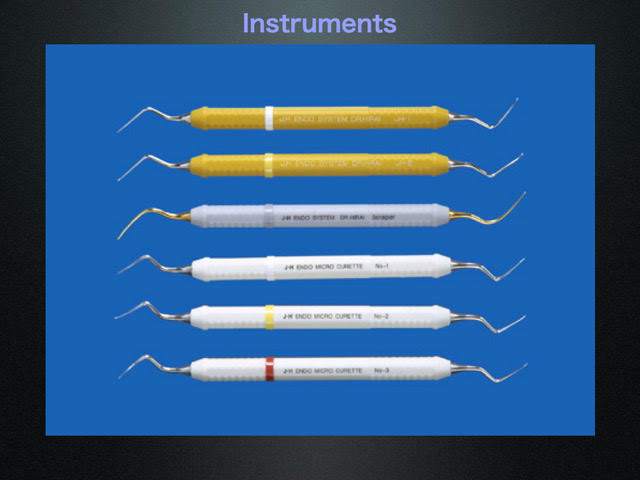

安全性と長期安定性の高い治療システムによる歯内療法

当院では、主に「JHエンドシステム」を活用して治療を行っています。

これは、多角的な視点で根管内を管理し、再感染リスクをできるだけ下げるために考え抜かれた治療手順です。

根管の形を正確に把握し、しっかり除去できているか確認しながら進めることで、成功率を高める狙いがあります。

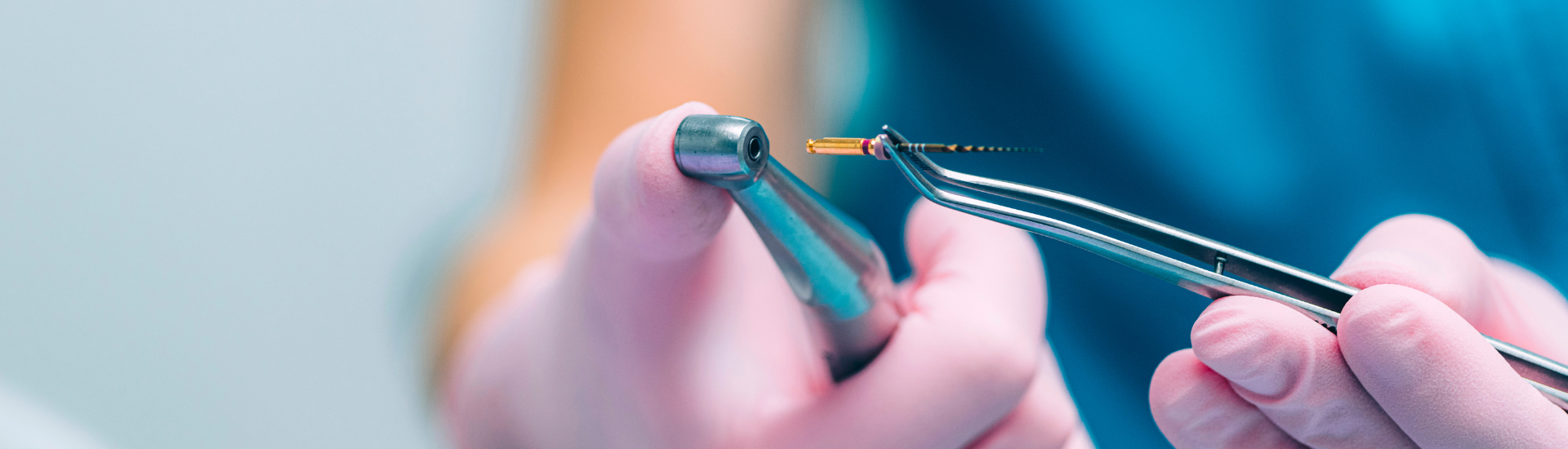

必要な機材と技術を駆使

根管の内部は細く湾曲し、肉眼だけでは見えにくい部分も多数あります。

そこで当院では、必要に応じて、マイクロスコープを用いて細部まで拡大し、超音波スケーラーで根管内を丁寧に清掃します。

各種器具、器材とアペックスロケーターを使い、正確に根の長さを測りながら洗浄と除菌を重ねます。

治療完了後は、根管充填材で細菌の侵入を防ぐように封鎖します。

治療の流れ

1. カウンセリングと診断

まずは、痛みの度合いや経過、レントゲン検査などを通じて歯の状態を把握します。

必要に応じてマイクロスコープを使い、むし歯の進行度や歯ぐきの状態も含めて総合的に判断します。

2. 麻酔と歯髄の除去

痛みを抑えるために局所麻酔を行い、細菌に侵された歯髄を取り除きます。

神経が炎症を起こしている場合は強い痛みを伴うことがあるため、麻酔がしっかり効くまで時間をかけることがポイントです。

3. 根管の洗浄と整形

根管内に残った細菌や汚れを、超音波スケーラーや洗浄液で念入りに除去します。

各種器具と器材を使って根管を適切な形に整え、アペックスロケーターで長さを確認しながら操作します。

ここで不十分だと再発の原因になるため、時間をかけて慎重に進めます。

4. 根管充填と封鎖

清掃後の根管内を殺菌し、根管充填材で隙間なく封鎖します。

わずかな隙間でも細菌が侵入すれば再感染につながるため、精密さが求められます。

5. 被せ物などの修復処置

根管治療が終了した歯は、神経を失って弱くなっている場合があります。

噛む力を分散するために、内部にコアを入れ、クラウン(被せ物)を装着して歯を保護することが多いです。

見た目や機能性も考慮しながら、保険診療と自費診療の選択肢を提案します。

根管治療の難しさと再治療

複雑な根管形態

一本の歯でも根が3〜4本に分かれているケースもあり、すべてをきれいに洗浄できなければ再感染のリスクが残ります。

他院治療後の再発

過去の治療方針や技術レベルによっては、さらに難易度が上がるため、成功率を上げるにはマイクロスコープや高性能な器具が不可欠です。

全てを完治させることが難しいケースも

構造が複雑すぎる場合や炎症が広がりすぎている場合は、完治が難しい例もあるとご理解ください。

当院では全力で対応しますが、どうしても抜歯が避けられないケースも存在します。

患者さんへのお願い

根気強い通院が大切

途中で痛みが治まったとしても、治療を中断してしまうと再感染のリスクが高くなります。

定期的に通院して治療を最後まで受け切ることが、歯を長持ちさせるポイントです。

セカンドオピニオンについて

なぜなら、歯内療法は術者と患者さんの信頼関係が不可欠であり、安易に転院を繰り返すと治療が混乱し、歯の状態をさらに悪化させる恐れがあるためです。

通院中の歯科医院としっかり話し合いながら、納得のいく形で治療に臨んでいただきたいと願っています。

歯を守るために

歯内療法(根管治療)は、歯を失わずに済むための最終手段といえます。

むし歯が神経に達してしまったとしても、適切な処置を受ければ長く歯を機能させられる可能性が高まります。

一方で、痛みがないからと放置すると、後々大きな痛みに変わり、結局は抜歯に至るリスクを高めるだけです。

もし、歯の痛みやしみる症状が続くと感じたら、できるだけ早くご相談いただくのが良いでしょう。

当院では、マイクロスコープを用いた拡大視野での治療や、アペックスロケーターなどの専用器具を駆使しながら、患者さん一人ひとりの歯を救うための治療に取り組んでいます。

抜歯寸前の歯であっても、治せる見込みがある限り全力を尽くします。

歯の根っこが痛い、ズキズキする、水がしみるなどの症状がある方は、ご遠慮なくご来院ください。

歯を残す道を一緒に探っていきましょう。